Un gruppo di ricerca del Kaunas University of Technology (KTU), in collaborazione con scienziati ucraini, ha progettato una nuova tipologia di emettitori per dispositivi OLED. La peculiarità risiede nella struttura molecolare alla base del materiale: per la prima volta, l'emissione di luce è stata ottenuta da un complesso formato da due molecole donatrici.

Questo approccio rappresenta una novità significativa nel campo della ricerca sui materiali organici per dispositivi elettronici. Sebbene il lavoro si trovi ancora in una fase preliminare, apre nuove possibilità verso lo sviluppo di tecnologie OLED più semplici, efficienti e con un minore impatto ambientale.

Il valore della ricerca

La realizzazione di dispositivi a emissione luminosa organica, noti come OLED, si basa su materiali capaci di generare luce quando attraversati da corrente elettrica. Gli emettitori sono il cuore di questi dispositivi e la ricerca è costantemente orientata a migliorarne prestazioni, durata e sostenibilità. La proposta del team lituano-ucraino introduce un paradigma diverso da quelli comunemente adottati, con un complesso molecolare formato da due molecole donatrici, anziché dalla consueta coppia donatore-accettore.

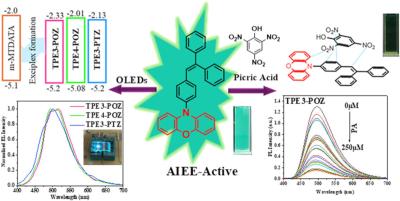

La sintesi ha coinvolto tre derivati chimici basati su fenossazina e fenotiazina, sostituite con gruppi feniletenilici. La metodologia impiegata si basa su una reazione nota come accoppiamento crociato Buchwald-Hartwig, un processo che permette la formazione di legami carbonio-azoto con elevata efficienza. Le analisi condotte successivamente hanno mostrato che i derivati con gruppi tetrafeniletenilici presentano una mobilità delle lacune (hole mobility) superiore, una caratteristica desiderabile per il trasporto di cariche nei dispositivi OLED.

Dal punto di vista ottico, gli emettitori sviluppati emettono una luce di tonalità blu-ciano, con una lunghezza d'onda intorno ai 500 nanometri. Le misurazioni della luminosità hanno superato i 1000 candela per metro quadrato, mentre l'efficienza quantica esterna (EQE) ha raggiunto valori compresi tra il 2,5% e il 6%. Tali prestazioni, benché ancora distanti dagli standard dei prodotti commerciali più avanzati, sono promettenti per una tecnologia sperimentale che impiega una configurazione molecolare finora inesplorata.

Uno degli aspetti più interessanti di questa ricerca è la potenziale semplificazione della struttura dei dispositivi OLED. L'eliminazione della necessità di accoppiamenti tra molecole donatrici e accettrici potrebbe ridurre i costi e rendere più sostenibili i processi di produzione. Inoltre, la stabilità e le proprietà elettroniche dei materiali sintetizzati potrebbero trovare impiego anche in altri contesti, ad esempio come sensori per sostanze chimiche ad alta sensibilità, come l'acido picrico.

Nonostante i risultati positivi, i ricercatori sottolineano che si tratta di una fase iniziale. Ulteriori studi saranno necessari per migliorare le prestazioni, comprendere a fondo i meccanismi di emissione e valutare la compatibilità dei materiali con architetture OLED più complesse. Il passo successivo sarà l'ottimizzazione delle molecole per ottenere una maggiore efficienza luminosa e una durata più elevata dei dispositivi.

Intanto LG Display testa la tecnologia OLED eLEAP senza maschera per schermi più efficienti e meno costosi.