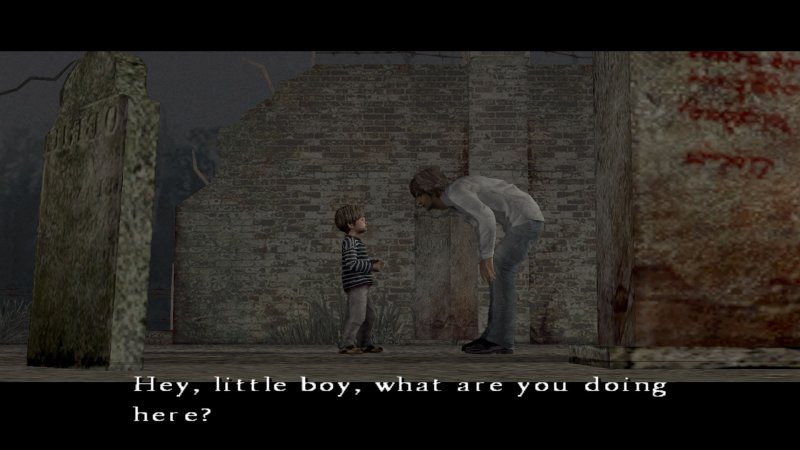

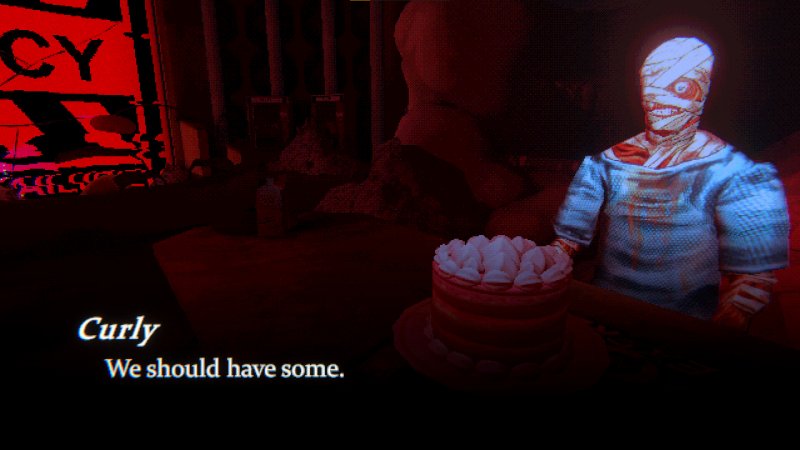

Il sistema di combattimento di Silent Hill 4: The Room è brutto. Non è solo difficile e particolare, è proprio brutto. Accendete la console o il PC, provate a rigiocarci e poi davanti allo specchio ammettete la verità. Già che ci siete, provate anche a combattere nuovamente Pyramid Head nell'originale Silent Hill 2, in quella stanzetta grande come un ripostiglio nei Blue Creek Apt.. Vi verrà da piangere. Eppure ricordiamo entrambi i giochi come dei classici.

Scusate l'incipit provocatorio di questo articolo, ma vi assicuro che si tratta di due dei miei titoli preferiti di sempre. E a dirla tutta è così anche per la comunità degli appassionati di videogiochi horror: Silent Hill 4 è diventato una storia di rivalsa, dal capitolo più odiato tra quelli giapponesi a un cult amato da chi sa guardare oltre. Silent Hill 2, invece, ha goduto da subito di un'aura - meritatissima - di intoccabilità. La stessa che si concede ai capolavori assoluti. Il fatto è che non c'è stato bisogno di perdonare loro i difetti, perché quei difetti erano parte del loro intero. Li definivano. Quei difetti erano Silent Hill.

Mi è capitato di pensarci, in questi giorni, specialmente dopo l'anteprima di Silent Hill f e dopo aver letto molte delle polemiche che ne sono scaturite. Tanti giocatori hanno speso parole dure sulla frequenza degli scontri, senza tenere conto che in Silent Hill 3 e in Silent Hill 4 si passava moltissimo tempo a uccidere mostri. Altre persone lo hanno paragonato a un soulslike, senza che ne esistesse alcun motivo, dal momento che non ha nemmeno una delle caratteristiche che definiscono il genere. In tanti si sono detti ormai disinteressati al progetto, in nome di un sistema di combattimento deludente, che non è piaciuto nemmeno a noi e che sicuramente può essere considerato un difetto. Ma è un difetto, per l'appunto, com'erano quelli dei capitoli precedenti.

Leggendo quei commenti e analizzando il modo repentino in cui il sentimento nei confronti del videogioco è cambiato, mi è sembrato che il discorso attorno a ciò che definisce un'opera si sia appiattito. O meglio, che sia virato su metriche che poco hanno a che fare con la sua personalità. Chiaramente non è un discorso che vale solo per Silent Hill f. L'impressione è che, se un videogioco ha una visione diversa, che non sia sui binari di una saga, di un genere, di un modo di intendere certi titoli, corra il rischio di essere immediatamente scartato. Ma siamo sicuri che tutto ciò che non funziona secondo lo standard sia privo di valore?

Una volta il videogioco poteva essere grezzo, ma affascinante. Non è di certo un caso se nell'anteprima di Silent Hill f abbiamo nominato così tanti titoli dell'epoca PlayStation 2: videogiochi come Kuon, Forbidden Siren e Haunting Ground avevano grandi difetti, ma anche un fascino tutto loro, capace di lasciare qualcosa nel cuore dei giocatori che riuscivano ad andare al di là. O meglio, ad accettare l'idea che in un prodotto possano convivere pregi e difetti, senza che gli uni sommergano gli altri.

Limiti tecnici

Per molto tempo la discriminante che decretava la natura di questi "difetti" erano i limiti tecnici. I team di sviluppo venivano costantemente messi davanti a delle scelte che dovevano prendere per aggirare determinate limitazioni con creatività. Spesso inventando modi che hanno definito una saga o persino un genere. Tutti sanno come sono nate le telecamere fisse e gli sfondi prerenderizzati di Resident Evil, oppure la nebbia del primo Silent Hill. I personaggi di Metal Gear Solid avevano volti praticamente privi di dettagli, ma Hideo Kojima voleva un gioco che somigliasse a un film e, per rendere credibile la narrazione, utilizzò tutta una serie di strumenti registici e diegetici, come il codec, per raccontare pur senza poter mostrare troppo.

In Shadow of the Colossus il mondo è vuoto, senza troppi elementi ambientali, nonostante l'intenzione iniziale di Ueda di inserire decine di colossi, tagliati poi durante lo sviluppo. Questa solitudine, però, finisce per dare carattere all'opera e quel vuoto diventa un significato: ci leggi dentro la solitudine di Wanda, la sua distanza emotiva dal mondo. Harry Mason e James Sunderland non sono dei soldati addestrati, l'estrema scomodità del sistema di combattimento di Silent Hill è dovuta al fatto che i personaggi sono gente comune. Tutti questi difetti fanno parte del fascino di queste opere. L'idea che fossero grezzi e a volte prendessero decisioni senza molto senso logico, gli conferiva un gusto che forse non avrebbero avuto altrimenti.

Molta di questa astrazione e di questa semplicità era imposta dalla tecnologia dell'epoca. Per Silent Hill sarebbe stato impossibile gestire l'orizzonte visivo con quel sistema di illuminazione e così si decise di limitare lo sguardo del giocatore, e perfino di risparmiare sulla modellazione degli oggetti sullo sfondo. Alle auto mancava la metà nascosta e le case non avevano i tetti. Ma questo ha portato a un'estetica che ha definito la saga. In un recente intervento a Bologna, durante l'evento NipPop, Keiichiro Toyama, il creatore del primo Silent Hill, ha ammesso che quel gioco esisteva proprio grazie ai suoi limiti tecnici.

Al tempo i controlli legnosi, una scrittura sospesa, vaga e poco realistica, un aspetto grafico grezzo, sono tutte caratteristiche che sapevamo apprezzare. Poco funzionava e tutto ci sorprendeva. Era una lotta nel cercare di proporre qualcosa che fosse audace come narrazione, o magari al livello registico o di meccaniche. Non in tutte queste componenti, ma in una almeno: bastava un'ottima idea e il resto poteva anche non essere perfettamente riuscito. Perdonate di nuovo il tono provocatorio, poteva essere perfino brutto, ma gli dava carattere.

Poco spazio per l'imprevisto

Oggi spesso succede il contrario: tutto funziona e niente ci sorprende. Forse è perché quei limiti tecnici così stringenti non esistono più, o forse perché abbiamo imparato e codificato, con anni e anni di esperienza, il modo di aggirarli. Sembra però che, da quando abbiamo superato il concetto dei limiti tecnici, tutto si sia appiattito. E questo rende sicuramente più piacevole l'approccio, grazie a pochi problemi dal punto di vista tecnico e meccaniche che ormai abbiamo interiorizzato e che ci consentono di non dover reimparare ogni volta schemi, controlli astrusi e poco intuitivi. Il problema è che, a volte, in esperienze di questo tipo, c'è poco spazio per l'imprevisto.

C'è un videogioco recente che è un caso interessante da analizzare, ormai a freddo, dal momento che è uscito mesi fa, ed è Slitterhead di Bokeh Studio. Anch'esso, in qualche modo, eredita un modo di fare videogiochi nipponici che proviene dalle generazioni del passato: piene di ruvidità ma altrettanto affascinanti. Visivamente bizzarro, narrativamente criptico, totalmente fuori dagli schemi dal punto di vista estetico, però Slitterhead è indubbiamente un'opera che ha qualcosa da dire. Eppure è stato difficile accoglierlo a braccia aperte, dal momento che è un videogioco così diverso nelle intenzioni, nelle meccaniche e nelle ispirazioni rispetto a tutto ciò a cui siamo abituati.

Slitterhead parla una lingua tutta sua, ha un'identità visiva e narrativa unica, un'atmosfera urbana decadente che rimanda ai film di Wong Kar-wai, sa pescare dal body horror sperimentale e dal thriller sociale giapponese. Ha degli enormi difetti, ma sono parte integrante della sua identità, come lo strambo blaterare dei suoi personaggi, doppiati in maniera curiosa al punto che sembrano mugugnare senza senso, la frammentazione della scrittura, il sistema di combattimento semplice e sbilenco. Ma se fosse stato più rifinito, più convenzionale, forse sarebbe stato un videogioco d'azione come un altro.

Come per Silent Hill 4: The Room, che con il tempo è diventato un videogioco di culto, la rigidità di alcuni elementi non dovrebbe essere vista esclusivamente come un fallimento tecnico. Sembra però che un videogioco che oggi si presenta con qualche meccanica fuori dallo standard, e viene inevitabilmente posto in confronto con produzioni super levigate, rischi di perdere la possibilità di essere apprezzato per ciò che offre. Difficile pensare che esista una soluzione per questo - e di certo io non ne ho una -, ma un videogioco come Slitterhead ci mette in estrema difficoltà quando dobbiamo giudicarlo secondo uno standard.

Il valore dei videogiochi strani

Forse è perché giocare a titoli sempre molto simili, sempre più in continuità a livello di meccaniche e dinamiche di gioco, ha impigrito il nostro cervello. Come accennato in precedenza, è più facile salire a bordo di un'opera che sappiamo già grosso modo come funziona, che sia già stata decodificata. A una parte del nostro cervello non piace il titolo che spezza certe regole e certe aspettative. Un altro esempio che è inevitabile citare è Death Stranding, specialmente perché viene fuori da un autore, ovvero Hideo Kojima, che non ha mai puntato alla perfezione convenzionale, quanto piuttosto a una forma espressiva che si è rivelata spesso controversa.

Death Stranding è stato a lungo criticato per la sua lentezza, per le sue meccaniche atipiche, per la narrazione criptica. Però sono proprio queste caratteristiche che lo hanno reso un titolo unico nel suo genere. E che probabilmente hanno contribuito a renderlo un videogioco di culto per una certa fetta di videogiocatori che, dietro a quelli che vengono riconosciuti come difetti, hanno trovato un'esperienza profondamente contemplativa, carica di riflessioni sul valore delle connessioni umane, sulla solitudine e sui rapporti interpersonali. Assodata questa riflessione, Kojima si è spostato nuovamente, e nel sequel ha accentuato ancora di più questo linguaggio simbolico, le scelte criptiche del primo, e ha perfino puntato su un gameplay che avrebbe potuto scontentare sia i fan duri e puri del primo capitolo - con l'inserimento di tanti momenti d'azione - sia coloro che non lo avevano apprezzato, perché in fin dei conti resta un videogioco in cui si portano i pacchi. Un "simulatore di Amazon" com'è stato etichettato a spregio da certi videogiocatori.

Si può dire quasi che Death Stranding 2 sia deliberatamente provocatorio. È un sequel che sfida tutti, anche attraverso momenti di narrazione che abbracciano generi che cozzano con la serietà del racconto, o scelte controverse che quasi sembrano rimangiarsi quelle prese in precedenza. È sicuramente un titolo fuori dai binari, perfino fuori da quelli del primo capitolo, che era già parecchio fuori dai binari a cui siamo abituati. In un contesto dove una meccanica strana, un momento narrativo incoerente o una scelta estetica bizzarra viene vista non come parte di un'identità, ma come un errore, Death Stranding 2 rischia di essere valutato non tanto per ciò che prova a dire, ma per come funziona secondo certi standard. Però Death Stranding, come saga, non vuole solo funzionare, non vuole essere priva di difetti. Anzi, probabilmente vuole infastidirti. E questa imperfezione, questa spina che ci si ficca in gola, magari è ciò che ci manca nel mondo dei videogiochi.

Questa terra di opportunità rappresentata dai difetti, o meglio dagli angoli che ti lasciano un livido quando ci sbatti contro, è ancora viva nel mercato dei videogiochi indipendenti. Siamo più disposti a considerare animazioni non eccezionali, stilemi grafici superati o schemi di controlli per niente morbidi come delle caratteristiche. E anche ad affacciarci con curiosità oltre, per capire cosa c'è dietro a certe asperità. Forse è questo il motivo per cui gli indie stanno vivendo un momento di splendore grazie alle loro idee audaci. A questo punto, viene da pensare che forse non tutti i videogiochi devono essere perfetti e funzionare secondo uno standard. Forse alcuni devono lasciare un segno che sia storto, rumoroso, incompleto, ma capace di restare. Magari, tornando ad apprezzare i difetti, o scegliendo di prenderci del tempo per capire le intenzioni che ci sono dietro a un videogioco, al suo tentativo di cambiare le cose e, perché no, anche di sbagliare, torneremo ad amare chi ha il coraggio di farlo.